第15回 育児セラピスト全国大会in2024 宮島祐先生 基調講演「育ちのなかで生ずる発達の不具合」

東京家政大学 副学長・名誉教授

かせい森のクリニック院長 宮島 祐(みやじま たすく)先生

昨年からお願いしていた講演が、ようやく今回実現しました。東京家政大学 副学長・名誉教授にして、かせい森のクリニック院長として発達神経外来を率い、多くの発達障がい児とその親や養育者と日々向き合っていらっしゃる宮島 祐先生による講演です。

わたしは、宮島先生と考え方や信念が近いと、当初から勝手に思っておりましたが、事前に、打ち合わせがてらお食事をご一緒してお話しさせていただいたときに、この直感に間違いがなかったことを確信しました。そんなこともあり、今回の講演を一番楽しみにしていたのは、主催者のわたし自身でした。

アタッチメントもベビーマッサージも触覚からはじまる

最初にお話しいただいた「五感の発達、大脳・脊髄・末梢神経の繋がり」についてのお話は、わたしたちベビーマッサージを教える育児セラピストにとって、非常に興味深いものでした。

皮膚感覚には、触覚・痛覚・温角・圧覚・冷覚の5つがあり、触覚がもっとも早く発達します。その皮膚感覚における胎児から新生児にかけての発達のメカニズムを、脳科学の視点を交えて解説いただきました。

その上で、ベビーマッサージにおいて最も関係する「触覚」についての話につながります。「触覚」は、私たちが感じる最初の感覚です。全身の皮膚で感じる感覚で、痛み(痛覚)・温度(温覚・冷覚)・圧力(触覚・圧覚)の情報を脳で受け取ります。この触覚は、体のイメージや情緒、対人関係など、赤ちゃんの育ちにおけるあらゆることに影響すると言います。たしかに、アタッチメントにおける“くっつき”と、そこから生まれる“安心感”は、まさにこの触覚によって成立していることを考えると、大いに納得できます。

医学からみた赤ちゃんの視力と視機能の発達

五感のつぎは「視覚」です。赤ちゃんの視機能について、「選好注視法」という赤ちゃんの視力を推測する技法における、月齢による視力の発達の推移を示していただきました。これによると、生後1か月の赤ちゃんは、明るい方を見るくらいの視力だったのが、6か月のころには0.04~0.08に、1歳で0.2~0.3、3歳で1.0以上、6歳で1.0~2.0で完成すると言います。

視覚の未発達な赤ちゃんは、物を見ることで視機能が発達し、やがて両目で同時に見た情報を脳で処理して遠近感や立体感を知覚するようになり、さらに高機能に発達します。そのため、弱視は3歳までに発見し治療することが重要だそうです。

こうした医学的な解説は、わたしたちの実践での経験とピッタリ符合することがわかります。例えば、対話読み聞かせで「白黒赤えほん」を見せることは、物を見ることで発達する赤ちゃんの視機能において有効であることがわかりますし、赤ちゃんがお母さんを認識し後追いがはじまる8か月のころというのは、0.08という視力が得られたことと関連することがわかります。宮島先生の医学的視点は、わたしにとって、とても興味深い発見でした。

アタッチメント理論と脳の発育

アタッチメント理論と脳の発育の関連性についても、解説いただきました。わたしたち育児セラピストにとっては、もっとも興味深いところです。

出生から6か月ごろの第1段階・第2段階におけるアタッチメントの育ちにおいては、「生きるための脳」である脳幹と大脳辺縁系の発育との関連がみられます。この段階の赤ちゃんは、本能的なアタッチメント行動をしめすことと符合します。

つぎに、6か月~3歳ごろの第3段階のアタッチメントに入ると、大脳皮質や小脳といった「人間らしさの脳」が関連してきます。自分をよく世話してくれる人と、見知らぬ人を区別するようになり、アタッチメント行動は、感情交流をともなう相互作用に発展し、やがてお母さんを安全基地とみなすようになり、パーソナリティを形成してゆきます。

第4段階の3歳以降というアタッチメント完成の時期に入ると、「より高度な人間的な機能をつかさどる脳」として前頭葉の発達が関わってきます。お母さんが、目の前に居なくても、自分の中にお母さんをイメージすることで、安心を得る高度なアタッチメント行動をしめすようになります。お母さんと離れていても大丈夫になることによって、子どもは探索行動に出るようになり、それが知能の発達を促し、さらに高度な認知を獲得してゆきます。

タッチによって起こる親の感情

さらにアタッチメントの文脈で、とても興味深い考察がありました。

親が子どもに触れたとき、親に起こる感情は、タッチする部位によって違うのだそうです。この考察によって、ベビーマッサージをしているとき親の感情や気分の傾向が、どのように移り変わるのかを確認することができます。

「お尻」のマッサージは、柔らかくてさわり心地がいいと感じ、おむつ替えを想起したりもします。「背中」のマッサージは、優しい気持ちになり、感謝や幸せ、喜びや安心を感じます。「生まれてきてくれて、ありがとう」などと声かけすると、感情と言葉がリンクするでしょう。「脚」のマッサージは、ムチムチしていて、かわいいという気持ちが起こります。「足」のマッサージは、うれしい気持ちや喜びが起きます。「腕」のマッサージは、落ち着いた気持ちにさせてくれて、「手」は、うれしい、愛おしい気持ちになります。「おでこ」は、愛おしい気持ちでキスを想起させます。ほっぺや口まわりの「顔」は、安心やほっとする気持ちにさせてくれます。「耳」は、かわいいという気持ちが起きます。

ベビーマッサージ教室では、お母さんたちのこのような感想を聞くことは、実際に多いです。一方で「触れる」ことと「脳における反応」の観点でも、部位ごとに違う傾向が見られることを科学的に知ることによって、ベビーマッサージをとおしてお母さんたちに起こる感情の変化や推移を、より論理的に実感することができました。

五感の発達は幼児期の子どもの脳を活性化する

五感の刺激は、シナプスを増やします。シナプスが増えるということは、脳の中の神経細胞が、シナプスを介してより複雑に、より高度につながり合うということです。このようにして、幼児期は脳が急速に発達します。それはやがて「頭がよい」とか、「情緒が豊か」という要素につながってゆきます。

こうして五感が発達する過程で、わるいことよりも、よいこと、「これでいいんだ!」という感覚を積み重ねること(正の強化)が、重要です。それによって発想力・直観力・危機回避能力・情緒・表現力といった能力の高度な育ちにつながると言います。幼児期においては、褒める・叱るという親の接し方も、影響すると宮島先生は言います。

余談ですがこのお話は、近年の教育分野で話題の「非認知能力」の育ちと言い換えることもできます。

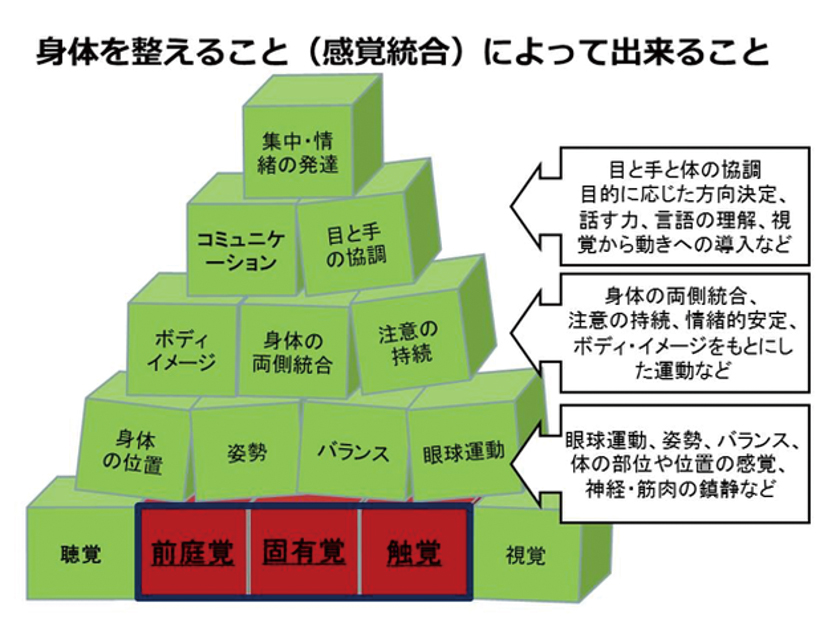

このように子どもの発達に大きな影響を与えるのは、五感の中でも、触覚と視覚であり、特に触覚(とそれにともなう固有覚・前庭覚)が子どもの発達に果たす役割は、われわれが思っている以上に大きいそうです。このあたりの内容は、「アタッチメント発達支援」講座でも、まさに同じ文脈で扱っていますので、受講された方には馴染み深い内容だと思います。

ベビーマッサージや対話読み聞かせによって、「頭がよくなる」とか、「やさしい子に育つ」と私たちが伝えていることは、脳科学においても、その明確な根拠が見いだせると言えそうです。

引用:web.kansya.jp.net

上図を見ると、「身体の位置」→「ボディイメージ」→「コミュニケーション」→「集中・情緒の発達」というように、上に向かって高度になっていますが、それらすべてを支える土台が「五感」であり、なかでも重要なのが、触覚とそれに付随する固有覚・前庭覚となっていることがわかります。

子どもの特性?障害?

ここまでが序章のお話で、ここからは、宮島先生が長年取り組んでこられた臨床の話に入ります。

宮島先生は、最初に

「発達障害」とは、生まれつきの「特性」で、「病気」とは異なる

という定義を示されました。ここで「特性」という言葉を使うことで、ネガティブな印象を与えることがないという先生の思いがこめられています。幼児期においては、病名ではなく、その子がどんな特性を持っているのかが重要だと言います。

発達障害は、生まれつき脳の一部の機能に障害があり、そうした機能不全には様々なタイプの特性があり、同じ人にいくつかの特性がオーバーラップするため、同じ診断名がついている人同士でも、個人差が大きく、まったく似ていないように見えることがあるそうです。

親御さんは、診断名を欲しがりますが、宮島先生は、診断名ではなく、「この子がどんな困り感をもっているか?」ということに注目してもらうようにしているそうです。とくに4~5歳期の子どもにおいては、支援者がこの視点を持っていることが、とても重要だと言います。

乳児期の発達障害

触覚や聴覚における感覚過敏はないか? 触られることや抱っこに対して、過敏な反応を示したり、音がするとすぐに起きてしまったり、音に対して過敏に反応する傾向はないか。

コミュニケーションスキルとしての言語はどうか? 喃語が少ないとか、相手の言うことを真似して返す(反響言語)をしないということはないか。

アタッチメントにおける対人関係の違和感はないか?

こうした特性においては、親が思ったように子どもが振舞ってくれないことが多く、ある種の育てにくさが生じることがあります。すると子どもに対して、さまざまな「ダメ」とか「〇〇しなさい」などの否定語を使ってしまう傾向があります。

こうした「叱られ体験の積み重ね」は、子どものなかに「居づらさ」を生み、いつまた叱られるかという「恐怖心」を植え付けてしまいます。それらが高じるとトラウマやフラッシュバックになることがあります。そうなると、思い出すと体がすくむ、似た声を聞いたり、似た外見の他人を見ても固まってしまうことさえあります。

そのような環境に育った子は、自分はダメな人間だと思ってしまい、自尊感情が低い傾向もみられます。そうした傾向が、自分よりも弱い相手探しをすることで出てきてしまい、いじめにつながることも考えられます。実際、先生が会長を務めていらっしゃる「いじめ問題対策審議会」において、『いじめが起こった時には、「いじめた側」の子どもの環境に、殺伐としたものがないかどうかを見極める』ことの重要性を先生は指摘されました。これについては、別分野から参加されていた弁護士や、哲学者の先生からも、大いなる共感と賛同を浴びたそうです。

子どもの発達と行動の診立て方

知能検査について、乳幼児期には親に対して行う「質問紙法」があります。3~6歳に対応した検査として「新版K式(京都式)」「田中ビネー式V」、さらに6歳以降に対応するのが、世界的に知られている「WISC-IV」です。こうした知能検査とともに、心理検査の結果などを総合的に解釈して発達障害を診断します。

しかし、これだけでは材料不足だと先生はおっしゃいます。そこで、子どもに絵を描いてもらう「描画法」(バウムテスト・HTP・人物画など)や、文章を書いてもらう「投影法」(文章完成法・SCTなど)によって補完して、総合的に解釈する必要があるそうです。ちなみに宮島先生の外来では、幼児がよりストレートに表現できる描画法を採用しているそうです。

「発達障害」用語の問題

宮島先生は、言葉の使い方に信念と方針を持っておられる方だと、わたしは感じています。じつは、わたし自身も、同じような“こだわり”を持っているため、大いに共感した次第です。

宮島先生のそれは、「〇〇障害」と医学用語を使って伝えられた時の子どもの気持ちを慮ったものでした。「害」という言葉の語感が、ひっかかるわけです。

英語では“Disorder”、Disは「非(ではない)」を表し、Orderは「秩序、規律」を表します。直訳すると、「きまり通りではない」となり、そこからは障害という意味合いを見つけることは出来ません。むしろ「非定型」という言葉の方が、はまる訳なのではないか、と指摘されます。わたしも全く同意見です。日本語訳に違和感があったとき、語源から当たって、再解釈をするアプローチは、概念の理解に非常に役立ちます。

実際、医学界でも「しょうがい」「障がい」「発達凸凹」などと表現する動きがあるそうです。実は、わたしも同じ“こだわり”を持ってきました。わたしのルールは、病名など用語として使う場合は「発達障害」、「発達障がい児」など子どもに使うときは「がい」で使うようにしています。

先生は、この発達障害という言葉の背景には、実生活で「支障・問題」があるかどうか、という視点が含まれることも強調されていました。

診断の名称についても「自閉スペクトラム症」や「注意欠陥(欠如)多動症」のように、「症」を使い、「障害」を使わないことが多いそうです。さらに、語感のネガティブさをともなうので「欠陥」と言わず「欠如」を使うようにしているそうです。

また、別の視点で言うと、「自閉スペクトラム症」や「注意欠如・多動症」の特徴は、ある分野においては、優秀さとして現れることもあるため、「障害ではなく、財産である」と先生は強調します。

「その子に生きにくさがあるのなら、その気質にどう適切に介入したらよいのかを考える必要があり、それが医者の役割です。 “こだわり”も、見方を変えれば才能になります。それを見つけてあげるのが大人の役割です」

これは、とてもステキな視点であると同時に、まぎれもない事実だと、わたしも思います。

宮島先生流・薬物療法の基本的考え方

「薬物療法は、否定するものではないが、問題を解決するものでもない」という前提のもとで、宮島先生は、薬物療法に独自の見解をもって対処していらっしゃいます。

1.薬物は「発達障害」を治すのではない

2.「その気になった」こどもの成功体験を増やす

3.薬物が子どもにとって利点があるかどうか

上記の観点から子どもを診たとき、他者に対して、①他害行為や②他人に不快・不安を与える行為があったり、または自分に対して、③自傷行為や④自尊感情の低下が見られたり、あるいは身体症状として、⑤睡眠・覚醒サイクルに異常がある場合に、薬物療法の検討をおこなうそうです。その際、まずは薬を使わないで出来ることを試した上で、解消されない困りごとに対して適時取り入れます。

子どもと対話するときのアプローチとして

発達障がい児の療育のなかに「応用行動分析」という手法があります。ある行動に対して、まわりの環境がどのように作用するかを分析することによって、実社会で生じる問題の解決に応用する理論と実践の体系です。これは、感情や心理ではなく、行動という事実の積み重ねに注目した手法と言えます。

注目するのは、「誰にとって」「どんな」問題が生じているかで、①他者を巻き込み周囲の活動を制限する行動、②本人の学習や社会活動への参加を妨げる行動、③他者や本人に危害や損害を及ぼす行動、という観点から解釈します。

分析は、先行事象:A(Antecedent)→ 行動(反応):B(Behavior)→ 結果(後続事象):C(Consequense)というように順番に事実を積み重ねていくABCフレームの手法を用いておこないます。

宮島先生が、このABCフレームをつかってヒアリングした内容を、カルテ記載する際に心がけているのは、子どもに「5W1H」で質問することだと言います。

When:いつ・Where:どこで・Who:だれが・What:何を・Which:どのように、どのような方法で・How:どうした、どうなった

これらの質問に対する子どもの答えを文章にして、ABCフレームに乗せれば、応用行動分析になります。

わたしは、このアプローチは、実際それほど難しいものではないが、効果は絶大なものだと感じました。たとえば、保育士が子どもに、問題が起きた事情を聴く場面が考えられます。ここで、感情や心理作用に注目せずに、「5W1H」の質問から、事実の積み重ねをおこない、問題を把握します。結果としてそうなっているのではなく、これを意識して行うことが重要です。

事実の積み重ねによる問題把握ができれば、それが起きないような環境設定が可能になります。発達障がい児は、本人が意図せず衝動的にやってしまう「行動」によって問題が起きたりします。それは、行動と反応の組み合わせが問題であっただけです。そもそも、その組み合わせが起きないようにすれば、子どもが傷つくことなく、問題の根本解決につながるのではないでしょうか。

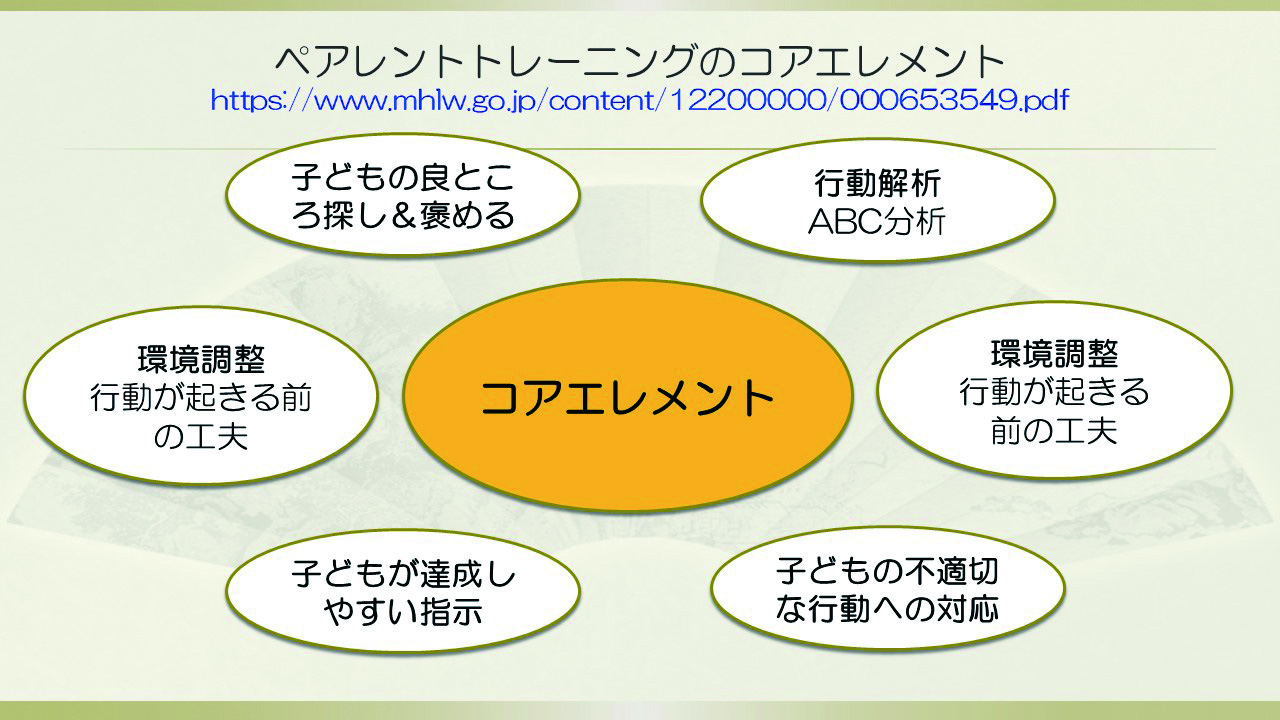

ペアレントトレーニング

ペアレントトレーニングとは、保護者が、子どもの「褒め方」や「指示の仕方」に関するスキルを身につけるプログラムで、1960年代アメリカが発祥です。日本では1990年代から、盛んに研究されるようになりました。

ペアレントトレーニングには、6つのコアエレメント(中核要素)があります。

行動分析(ABC分析)・環境調整(行動が起きる前の工夫)・子どもの不適切な行動への対応・子どもが達成しやすい指示・行動3分析(好ましい/好ましくない/許しがたい)・子どもの良いところ探し&褒める

好ましい行動は、褒めることで肯定的な注目をします。逆に、好ましくない行動は、無視する=待つことによって、中立的立場から注目を取り去ります。危険な行動や許しがたい行動に対しては、制限を設けたり、公正な態度・毅然とした態度をもって、非身体的制限を加えます。

こうして、親が「自分の子どもに対する最良の理解者」になる。これは年少ほど効果的です。これを二宮尊徳に言わせると「可愛くば5つ数えて 3つ褒め 2つ叱って よき人となせ」となります。

子どものやる気が起こる言葉かけ

われわれ大人は、「〇〇なさい」の言葉かけをしてしまいがちです。しかしこれは、子どものやる気を削ぎ、自主性を妨げる言葉かけです。代わりに・・・

「いっしょに」「楽しい」「子どもが興味を持った」というコンセプトで言葉かけをしたらどうでしょうか?

「早く寝なさい!」ではなく「早く起きたら、楽しいことをしよう」という言葉かけに替えてみるとします。すると、そのために「早く寝る」と自分が決めることになります。つまり、楽しい約束のために、自分が決めたことを実行する/その実行は認められ賞賛される/というメカニズムが働きます。

このような「前もっての約束」の成立には「共感性・共有」「需要・認める」という前提が必要不可欠であり、それが「達成感」につながります。言葉かけひとつにも、このようなメカニズムが働いて機能していることを、大人は知っておく必要があります。

発達障がい児のことを周囲の子どもに説明するとき

まず、「発達特性」の説明をします。その際、事前に保護者と本人の承諾を得るのは不可欠です。診断名は必要ありません。大事なのは、その子の「得意・不得意」を、子どものわかりやすい言葉で伝えることです。

つぎに「行動の問題」の説明をします。これは、共感性・共有・受容の気持ちをもって行います。その子の問題行動は、「わざとではないこと、悪気がないこと」、行動の理由は「気持ちが落ち着かないためであること」、そして「困ったら大人に言ってきて良いこと」を伝えます。

最後に「対応方法」を説明します。ここで大事なのは「具体性」です。「〇〇くんにこうしてあげて・・」と具体的に対処方法を伝えます。この具体的な対処法が、あればあるほど、子どもはやりやすくなり、良い状況が生まれます。

「しつけ」とは?

躾

和語で、美しい「身」と書きます。これは、ヒトとしての在り方をあらわしています。親の美しい振る舞いを、子どもはジッと見ています。そうして、見られていることに気づくことが大事です。

子どもが親(大人)の真似をして、やがて自分のものにした(身についた)とき、子ども自身に達成感が得られるのではないでしょうか。料理を作る、字を書く、絵を描く、時間を守る・・・そうした一つ一つのなかで、起こることです。

「発達しょうがい」早期診断のメリットは?

発達障害における診断は、「障害」を見つけるためではありません。診断名をつけるためでもありません。診断したら薬で治る・・・わけでもありません。

親御さんからよく聞かれる質問があります。

「普通になりますか?」

先生は、こう返します。

「普通って何だと思いますか?」「お子さんに何を望みますか?」

宮島先生は、「医者が早期診断をする本質的な命題は、子どもの特徴(個性)を理解し、伸ばすためであり、二次障害でうつになったり、不登校になったりすることを防ぐためなのだ。親御さんへの問いを通して、この本質を考えてもらうきっかけになれば」とおっしゃいます。

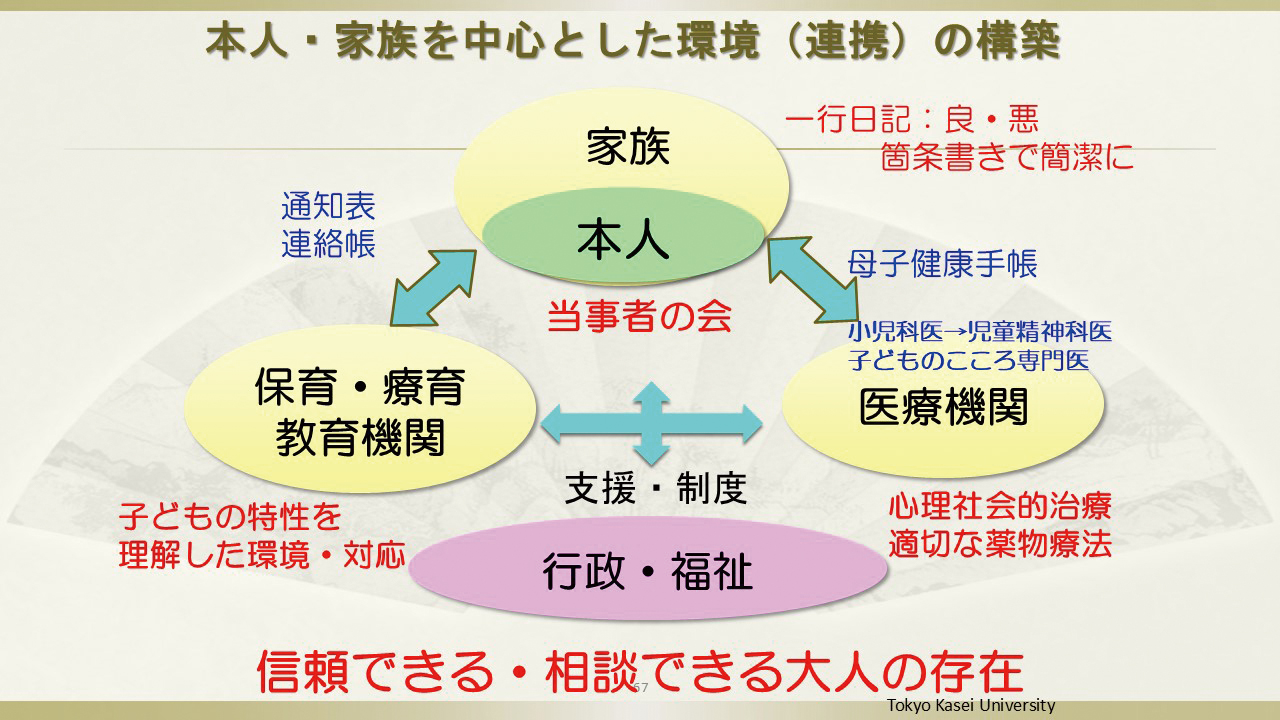

本人・家族を中心とした環境(連携)の構築

発達障害は、「本人」を中心に「家族」がもっとも重要な役割を果たします。家族が不安定になると、そのしわ寄せは本人にいってしまいます。その意味で、家族のサポートを「保育・療育・教育機関」が担い、子どもの特性を理解した環境づくりや対応をおこないます。その指南役として「医療機関」があります。

最後に、上の図が表わすとおり、「本人・家族」「保育・療育・教育機関」「医療機関」それぞれが連携することによって、「信頼できる・相談できる大人の存在」が、社会の中で機能します。

(文責)一般社団法人 日本アタッチメント育児協会

理事長 廣島 大三

目次

- 開会のあいさつ

- 1日目:全国大会スキルアップ講座

- 『アタッチメント・ベビーマッサージ全面リニューアル』

- 2日目:育児セラピスト全国大会シンポジウム

- 東京家政大学 副学長・名誉教授 / かせい森のクリニック院長

宮島 祐 先生 - 基調講演「育ちのなかで生ずる発達の不具合」

- ▼ 優秀実践者発表

- 65歳のハリキリおばあちゃんが語る、ベビーマッサージと地域支援の歩み

- ― 子育て支援 部門 岩野しのぶさん

- 助産師として、地域で支える子育て支援

- ― 産前・産後サポート 部門 佐藤 裕子さん

- ランチミーティング

- お悩みSV 「噛みつき」をする2歳半の男の子に、どのように関わればよいでしょうか?